流体解析の高速化についての話

流体解析はコンピュータにかかる計算負荷が最も高い業務の一つです。解析内容や所有している計算資源により、数時間~数日~数週間のオーダーで解析時間がかかります。解析担当者はその合間に、解析の進行状況把握やポスト処理、次の解析の設定、レポートの作成等を行い、時間を有効活用しています。そのため、解析の待ち時間は無駄とは言えない、ある意味必要な時間となる場合もありますが、短い時間で終われば短納期を実現したり最適化を行うなど可能になる事も増えてきます。

特に2/3次元の流体解析にかかる時間を短縮する直接的な方法には、例えば次のような項目が挙げられます。

-

・形状の簡略化

-

・対称条件の追加や境界条件の変更あるいは2D化により、計算領域を削減

-

・適切なメッシュ細分化設定

-

・収束しやすい初期化方法への変更

-

・定常/非定常/疑似非定常などの時間手法の検討

-

・逐次解法の設定の調整

-

・別の逐次解法あるいはカップリング解法に変更

-

・マトリクスソルバを変更あるいは調整

-

・GPU対応ソルバに変更

-

このような手法を駆使して解析時間を短縮し、色々な部門/顧客からの問い合わせに応え、あるいはチューニングしたケースで最適化などを行ったりします。ソフトウェアにより変更可能な設定には大きな差がありますが、弊社サポートではこのような問い合わせを受け回答する場合もあります。しかし、「このような小手先の変更では全く足りない」という場合には、より根本的な戦略変更が必要になります。

-

・縮退モデル(ROM)/サロゲートモデルを作成する

-

・部分あるいは全体を1Dに置き換える

-

・現象のモデル化手法を含むソルバそのものを変える

-

・計算資源を増やす

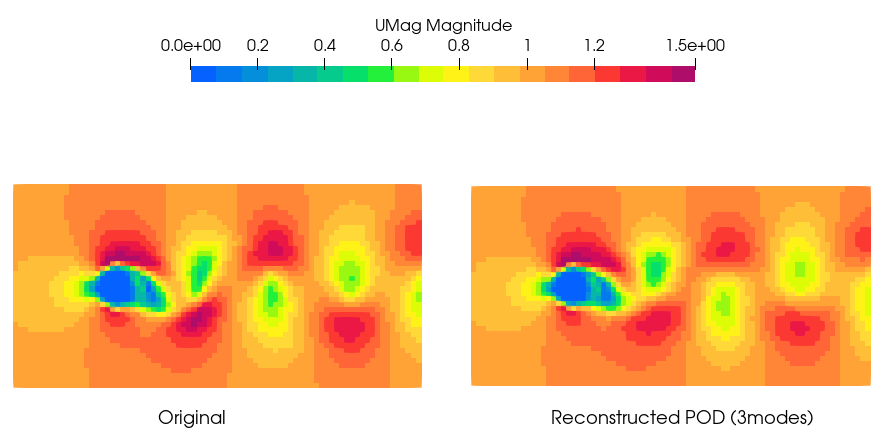

POD(Proper Orthogonal Decomposition)による縮退モデル(Reduced Order Model)の例

弊社では1Dを含め、弊社が取り扱い可能な様々なソフトウェアポートフォリオからお客様の課題に適したソフトウェアをご提案する事も可能です。上述の項目の中から、例えば「計算資源を増やす」という方法で高速化に対応したい場合にも、次の選択肢があります。

-

・オンプレミスの計算資源を更新/増設する

-

・クラウドの計算資源を利用する

旧タイプの計算資源を単に同じコア数の計算機に更新するだけでも、メモリバンドやCPUキャッシュ、クロック、あるいはアーキテクチャの性能差により、より短時間で解析を完了できる可能性はあります。弊社ではお客様の課題に適した計算機導入のご相談をお受けする事もあります。計算機の増設、あるいはクラウド上の大規模計算では、計算機/クラウド利用料に加えライセンスの増設も必要になりますが、弊社では1ライセンスで無制限に複数の並列計算が行えるHELYXやPyroSim(FDS)など、オープンソースの解析ソフトウェアも取り揃えており、富岳やFOCUS、AWS等でご利用頂いております。

弊社では解析設定のサポートからハードウェア、ソフトウェアのご提案から教育までトータルに支援できますので、課題に感じている事がございましたら何なりとお申し付けください。ご連絡をお待ちしております。